吉祥寺なのに「吉祥寺」という寺が存在しない理由──江戸最大の火災が生んだ“地名トリック”の正体

吉祥寺は2025年の「SUUMO住みたい街ランキング」首都圏版で3位に入る人気エリアだ。新宿や渋谷へのアクセスに優れ、緑豊かな井の頭恩賜公園や個性的な商業施設が共存し、幅広い世代に支持されている。歴史的には関東大震災後の急成長と、1960年代の再開発が都市基盤を強化。さらに、古くは文京区本駒込の吉祥寺寺院との繋がりも地域の文化的深みを支える。多様な魅力が都市としての価値を高めている。

明暦大火と吉祥寺移転

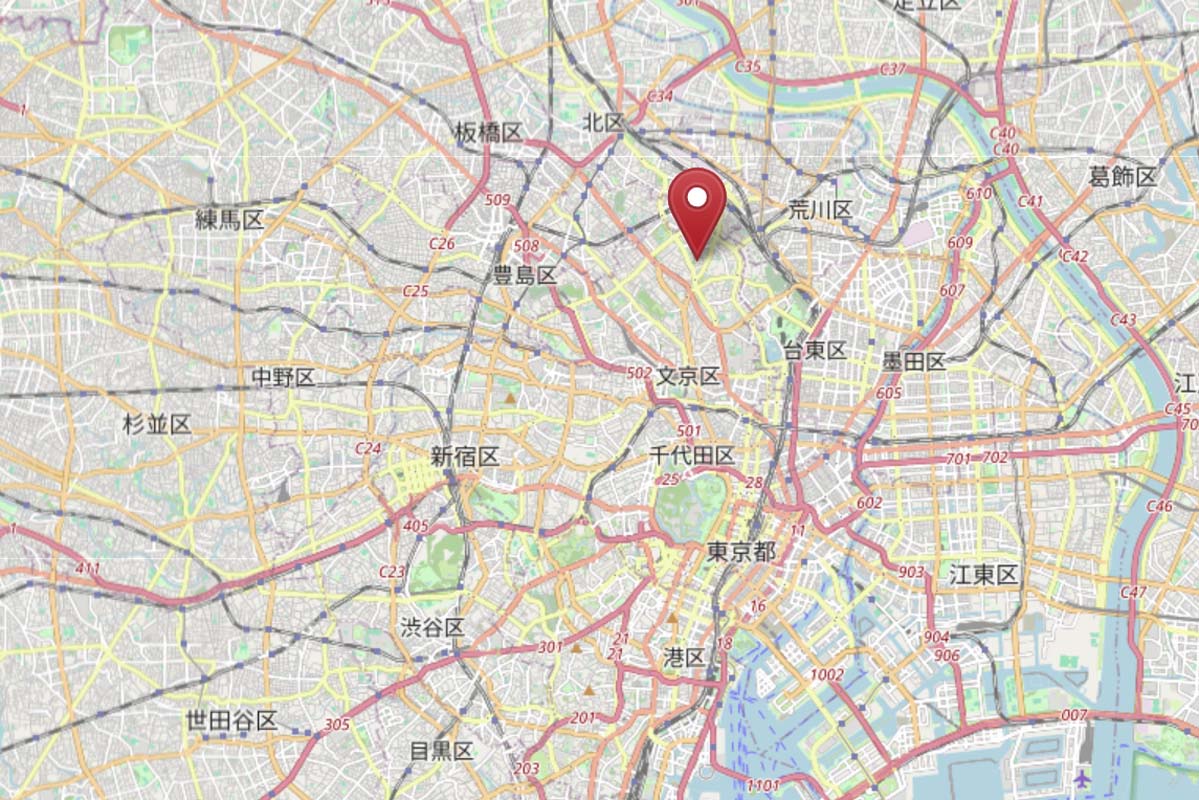

初代の吉祥寺は現在の千代田区、和田倉門付近にあった。徳川家康が江戸城の改築を始めると、

「神田台(現在の水道橋駅付近)」

へ移転した。だが、1657年(明暦3)年に江戸の大部分を焼き尽くした「明暦の大火」で寺は全焼した。明暦の大火は江戸三大大火のなかでも最大で、日本史上最大の火事とされる。別名「振袖火事」としても知られている。

伝承によれば、振り袖を着た女性が相次いで亡くなり、その振り袖を供養するために本郷の本妙寺の住職が護摩の火にくべたところ、風にあおられて火が舞い上がり火事が始まったとされる。しかし、この話は当時すでに作り話と否定されていた。

この大火で吉祥寺は移転を余儀なくされた。江戸城本丸も焼失し、幕府は城の周囲に防火用の広い空地(火除地)を設けることにした。御三家の屋敷も移転し、周辺の寺院も移転を命じられた。

こうして吉祥寺は文京区本駒込に移った。しかし問題となったのは周囲の住民だった。移転前の吉祥寺は由緒ある寺として多くの参拝客が訪れ、門前町も賑わっていた。だが移転先には参拝客や門前町の人々が移る場所がなかった。

そこで、元の住民たちに与えられたのが現在の吉祥寺周辺の土地だった。この土地はもともと幕府の萱場(かやば)、つまり牛や馬の飼料用の草を刈る場所だった。幕府はこの土地を五年の期限で扶持米や建築費用を貸し出す条件で希望者を募った。

移住した人々は土地を開墾した。元々水の便がよくなかったが、玉川上水が開通したことで五日市街道沿いは有望な農地となり人気を集めた。