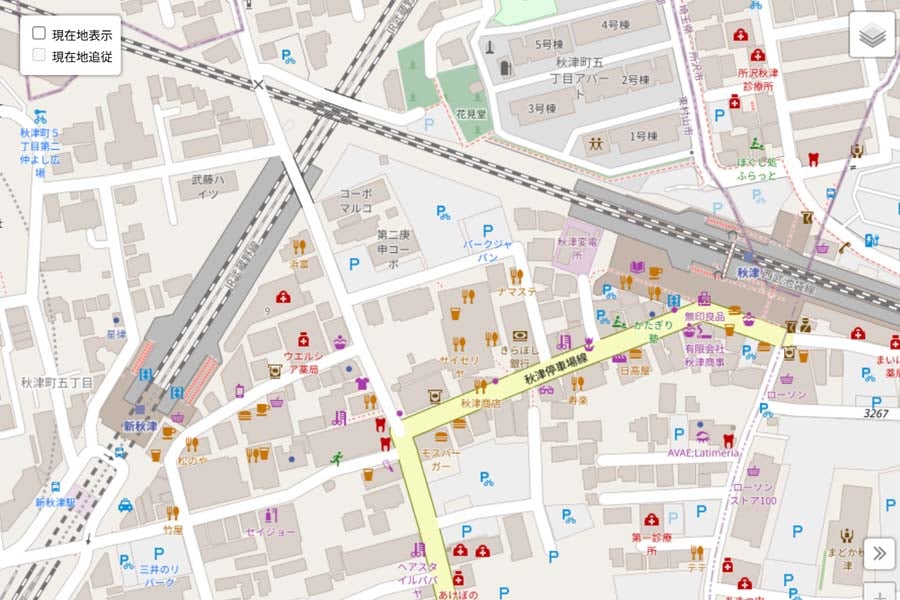

なぜJR武蔵野線と西武池袋線は「直通運転」に踏み切るのか? 乗換え500m・急行通過駅の課題をどう克服? 郊外間新移動圏を考える

JR東日本と西武鉄道が2028年度を目標に武蔵野線と西武池袋線の直通運転を検討中だ。既存の不便な乗り換えを解消し、郊外間の新たな移動需要創出を目指すこの計画は、首都圏鉄道網の利便性向上と地域経済活性化に向けた戦略的布石といえる。

通勤構造を変える非都心間移動需要

近年の社会経済の変化は、人々の働き方や住まい方、移動のあり方に大きな影響を与えている。新型コロナウイルスの感染拡大を機に広まったテレワークは一段落したものの、「職住近接」の志向は依然として根強い。

とりわけ、テクノロジーの進化が影響を及ぼしている。業種や部門によっては、もはや都心にオフィスを構える必要がないことが明らかになってきた。たとえば、KADOKAWAは2020年11月、埼玉県所沢市のところざわサクラタウン内に、本社機能の一部を移転した。この動きは、メディア業界でも注目を集めた。

郊外への移転は、企業にとってコスト削減という明確な利点がある。帝国データバンクの「首都圏「本社移転」動向調査(2024年)」によれば、同年に首都圏から地方へ本社を移した企業は過去最多の363社。4年連続で転出超過となっており、今後もこの傾向は続くと見られる。

こうした変化は、通勤流動の構造にも影響を与える。かつては都心へ向かう一方向の流れが中心だったが、今後は郊外間の移動が一層重要になるだろう。

その文脈で見ると、今回の直通計画は、非都心型の新しい移動需要を的確に捉え、鉄道インフラの側から応える戦略的な一手と位置づけることができる。