「SOS」点滅しても気づかない? なぜタクシーの「緊急サイン」は機能しないのか──西鉄バスジャック事件から25年、今も残る“周知の壁”

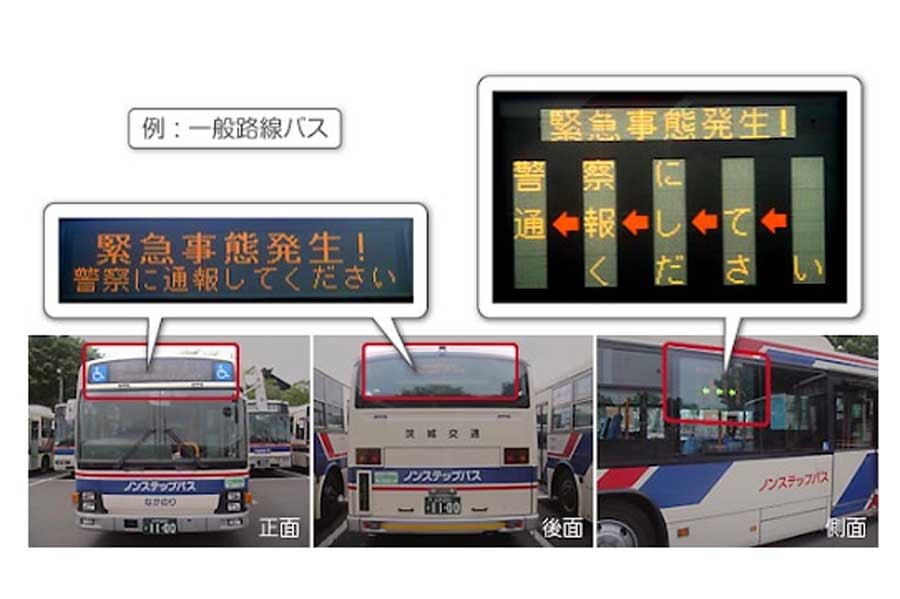

2000年の西鉄バスジャック事件を契機に導入された緊急サイン。しかし認知度は低く、通報の遅れが命取りになる事例も。青色防犯灯やSOS表示が点灯しても“誰も気づかない”現実がある。緊急時に機能するには、制度より「見て通報する市民の行動力」が問われている。

サインを発見した場合の対処

タクシーやバスの緊急サインを街中や道路で見かけた場合は、ためらわずに直ちに110番通報してほしい。

「間違いだったらどうしよう」

と不安に思うかもしれないが、通報の内容を精査するのは警察の役割だ。初動の速さは通報の早さにかかっている。迷うより、まず通報することが重要である。

緊急サインに気づくのが運転中というケースも多い。道路交通法では、走行中の携帯電話の使用や通話は禁止されているため、通報をためらう人もいるだろう。しかし同法第71条では、傷病者の救護または公共の安全の維持のためやむを得ない場合は例外として認められている。緊急通報はこの例外に該当する。同乗者がいれば代わりに通報を頼めばよいが、ひとりで運転している場合でも通報は許されている。

ドライブレコーダーや車載システムに緊急通報機能がある場合は、それを使うのもひとつの手段だ。ただし即効性という点では、やはり通話のほうが確実である。

緊急サインは日常的に目にするものではないため、つい見て見ぬふりをしてしまいがちだ。しかし、勇気を出して一報を入れることが、誰かの命を守る一歩になる。通報だけでも構わない。迷わず行動してほしい。