200km超の「上野東京ライン」 まさかのトラブル救う700m「短絡線」をご存じか

JR東日本の「上野東京ライン」で輸送障害が起きた際、横須賀線を利用した迂回運転が行われることがある。大船駅構内に存在する約700mの「短絡線」の活用を中心に紹介する。

横須賀線経由で「迂回運転」

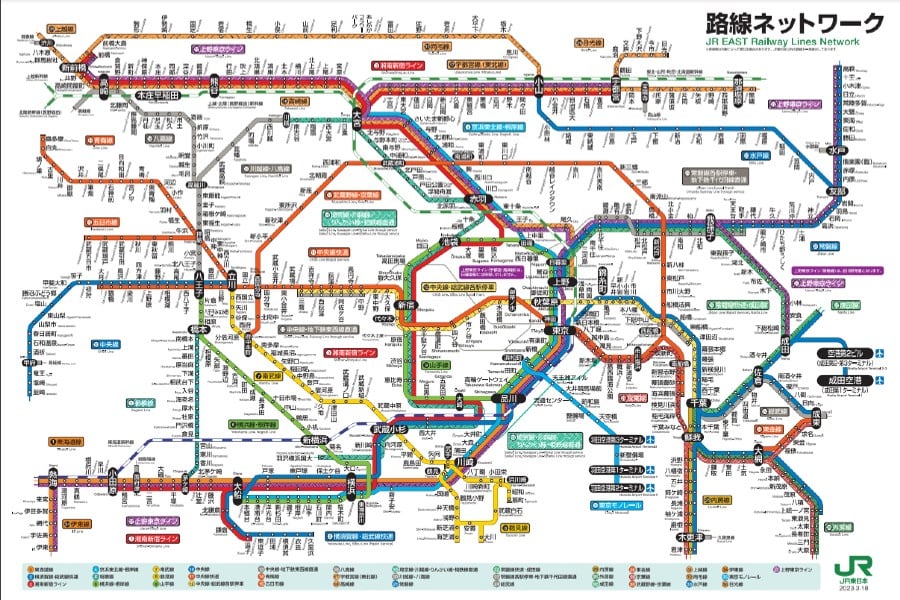

ここで、東海道本線と横須賀線の線路の位置関係をおさらいしておこう。

東海道本線と横須賀線は東京~大船間で並走するが、ぴったり寄り添っているわけではない。東京~品川間では東海道本線が地上を走るのに対し、横須賀線は地下を通る。品川~横浜間は、川崎を経由する東海道本線に対し、横須賀線は西大井、武蔵小杉、新川崎をぐるりと回って横浜に至る。両線が文字通り「並走」するのは、横浜~大船間だけである。

一般的に、事故などで運転が見合わせになる際には、二次被害を防ぐため、並行して走る路線も停止させる。例えば京浜東北線の大井町駅で事故があった場合には、並走する東海道本線の電車も運転を見合わせる。運転に支障がないかどうかを見定めるためにも、まず「全部止める」のが基本なのである。

一方で、離れた箇所を走る東京~品川~横浜間の場合は運行を続けられる。例えば、東海道本線の川崎で運転見合わせが発生しても、横須賀線は平常通り、というわけだ。

上野東京ライン(東海道本線)の「迂回運転」は、この考え方を一歩進めたものである。すなわち、東海道本線の東京~横浜間に支障がある際、影響のない横須賀線の線路に乗り入れさせる、というものである。

こうして横須賀線経由で走ってきた東海道本線は、大船で元の線路に戻る。この時に用いられるのが、大船駅構内の「短絡線」である。