「熊本空港アクセス鉄道」有力ルート浮上も 黒字転換は30年以上ムリ! TSMC上陸に揺れる現地に、地元紙も思わず苦言の現実

アクセスが悪い熊本空港

熊本県が構想する阿蘇くまもと空港(以下、熊本空港)へのアクセス鉄道の建設を巡って、議論が白熱している。熊本空港は1971(昭和46)年の供用開始以来、アクセス手段がバスと自家用車に限られている。熊本市内からのメインとなる交通手段は、市内中心部にある熊本桜町バスターミナルからのバスで、所要時間は50分程度だ。

どうしても鉄道を利用したい場合の最寄り駅は、JR豊肥(ほうひ)本線の肥後大津駅となる。車内では空港利用者に向けたアナウンスも流れるが、駅からジャンボタクシーに乗らないとたどり着けない。こちらも所要時間は50分程度だ。

このため、空港の利用は

「定時性確保が困難」

という問題を抱えてきた。

2005(平成17)年からは、豊肥本線延伸による空港アクセス鉄道の計画が検討されたものの、採算性の面から凍結された。ところがその後、

・外国人観光客の増加

・空港周辺の開発による人口増

・熊本地震からの復興計画

によって再浮上。熊本駅からのモノレール建設、熊本市電・健軍町停留場からの延伸などの案も出た上で、豊肥本線の延伸で話はまとまった。

2019年時点で、鉄道整備費は約380億円と試算され、熊本県が国から支援を受けつつ、JR九州が3分の1を上限に負担する合意も取り付けられている。県による第三セクターが鉄道施設を整備し、開業後は運行をJR九州へ委託する。

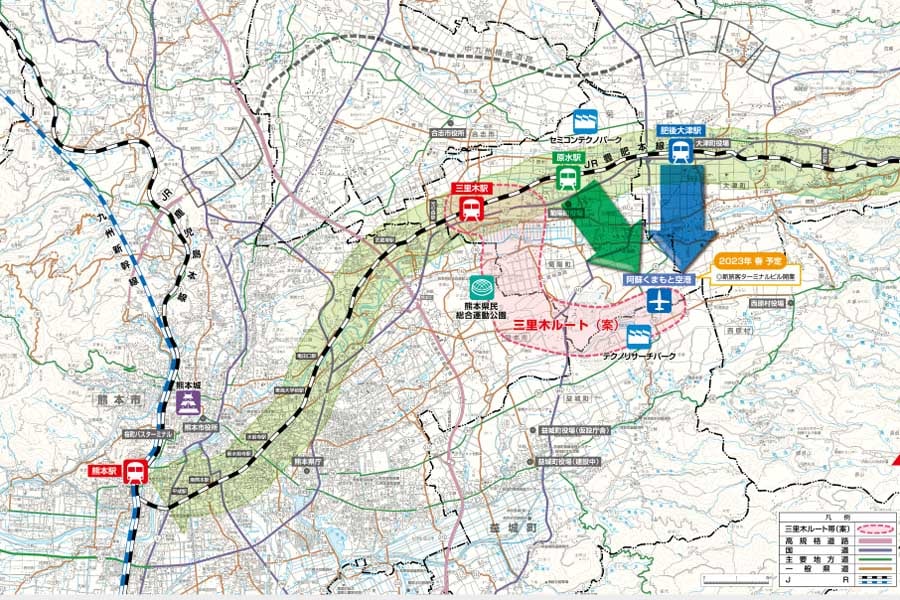

分岐駅候補に選ばれた3駅

計画が具体化するなかで、議論の焦点となったのが

「豊肥本線のどの駅から鉄道を分岐させるか」

ということだった。

これまで検討されてきたのは

・三里木駅(菊陽町)

・原水駅(同)

・肥後大津駅(大津町)

の3駅だ。

9月9日、蒲島郁夫知事は県議会において、3番目の肥後大津ルートが「概算事業費が最も低額で、事業効果が高い」という試算結果を明らかにした。

県交通政策課の試算によると、同ルートの概算事業費は約410億円(収支採算性は36年)。ほかのルートよりも空港までの距離が短いことから、三里木ルートの約490億円(収支採算性は34年)、原水ルートの約530億円(収支採算性は40年以内不可能)よりも事業費が安くなると見込まれた。また、肥後大津駅は熊本駅からの電化区間の最終駅で、直接運転もスムーズになるとされている。