「EV全振り」しない日本車メーカーは正しかった! しかし“EV信者”とのコミュニケーションは破綻寸前、今後どうするのか?

テスラの不振が日本車の明るい未来を暗示していると考えるのは楽観的ではない。この状況をどう考えるべきか。

EV信者とメーカーの間にあるもの

著者は、EV信者と日本車メーカーとの間には、いくつかの典型的な“誤解のパターン”が横たわっており、理解し合えるはずのコミュニケーションが破綻しがちだと考えている。

ひとつは、EVの未来を信じている人たちが、EVに全振りする以外のアクションを、「天命としての流れに逆らう明確な裏切り行為」であるかのように理解する傾向があることだ。そこにはいくつか典型的なズレがある。

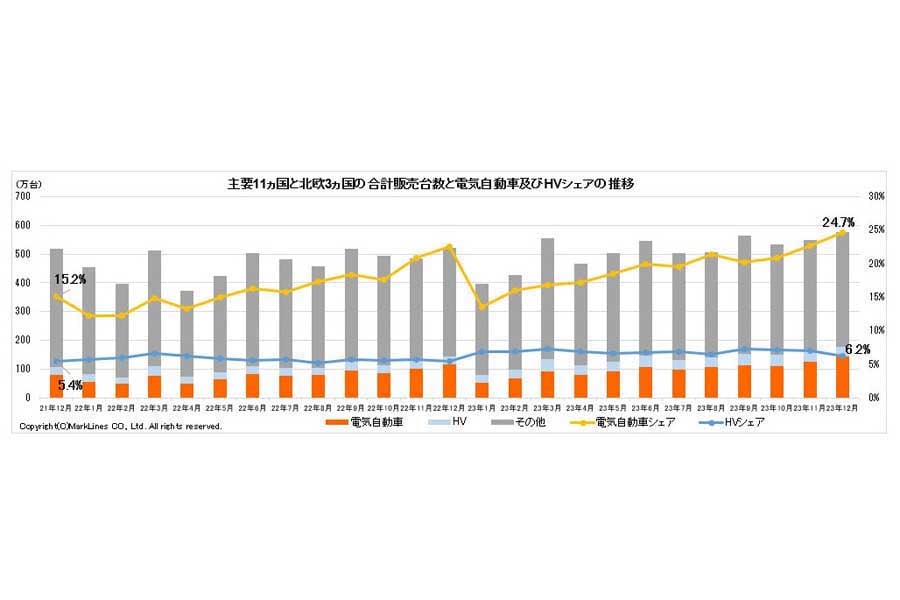

代表的なものとして、今後数年間のEV関連の動きの鈍さは、必ずしも日本車メーカーが電動化に消極的であることを示すものではない。コロナ禍以降、あるいはその数年前から、日本車メーカーの多くの幹部がEVの世界的な普及スピードを見誤っていたことは明らかであり、誰もそれを否定することはできない。

しかしその後、トヨタも社長を替えるなど、明確な方針転換を行った。しかし、車の開発には4~5年の歳月が必要であり、方針転換したからといってすぐに本領発揮のモデルをリリースできるわけではない。

粗製乱造の車を発売すれば、ブランド力が低下する恐れがあるし、ただ作るのと売ってもうかるように作るのでは、全くレベルの違う工夫が必要になる。

だからこそ、日本車メーカーが今後2~3年、「全力を傾倒したEV」を発表する可能性は低いが、それはEV開発に否定的だからではない。また、「エンジンのある車」の時代が1年でも延びれば日本車メーカーが圧倒的に有利になる以上、“EVアンチ”にリップサービスをするのは当然である。

しかし、それはビジネス上当然必要な振る舞いであり、実際の方針との間に大きな距離があるのは当然である。