バイクに「希望ナンバー制」導入へ そもそもなぜ今までなかったのか? という素朴な疑問

国土交通省は2023年6月、バイクの希望ナンバー制導入を検討する方針を明らかにした。そもそも、なぜこれまで導入されていなかったのか。

なぜバイクはなかったのか

希望ナンバー制は、所有者の個性を強調できるだけでなく、さらなる愛着が湧く。ではなぜ、バイクではが今まで導入されなかったのか。それにはいくつかの課題点が考えられる。

まず、自動車と比べてバイクのナンバープレートは小さいため、デザインや表現の幅が制約されるからである。自動車のナンバープレートは比較的大きく、個々の希望ナンバーを表現しやすい。一方、細かなデザインや文字の配置が難しい。

分類番号の存在も関連している。一般的に自動車はいわゆる「3ナンバー」や「5ナンバー」と呼ばれる分類番号が割り振られる。近年人気が高いナンバーには、「30X」などというようにアルファベットで振られることもある。

ところが現段階におけるバイクのナンバープレートには、

・地名

・平仮名などの区別文字

・一連指定番号

のみであり、分類番号を入れるスペースがない。そのため、人気が高いナンバーがすぐに枯渇することになり、希望ナンバーの申請ができなくなるリスクがある。

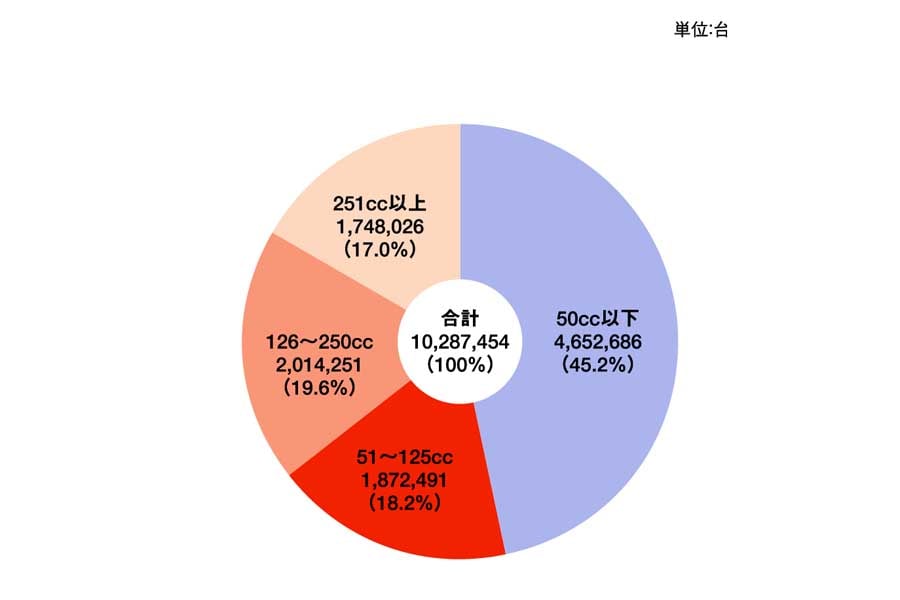

もうひとつの課題点は、バイクの「台数」だ。日本自動車工業会の調査によると、2021年における日本国内の乗用車保有台数は約6216万台だったのに対し、排気量125cc超の二輪車保有台数は約376万台と、乗用車の

「6%」

しか存在しないのだ。

自動車よりも台数が大幅に少ないなか、バイクの希望ナンバー制度を導入しても、システムや手続き導入費用を交付手数料で補てんできるかどうかがわからないという不安要素もある。

これら2点の課題をいかにして解決できるかが、希望ナンバー制実現のキーポイントになってくるだろう。