「最速のファミリーカー」を目指した昭和ホンダ! 失敗から生まれた名車をご存じか

太平洋戦争をへて、高度経済成長を迎えようとしていた時代、ホンダが東京モーターショーに全く新しい小型4ドアセダンを投入した。その「ホンダ1300」が体現した同社の理想とは――。

「速いセダン」が抱えていた深刻な問題点

ホンダ1300は、翌1969(昭和44)年から市販されることとなった。

バリエーションはシングルキャブの77と4連装キャブの99。それぞれベーシックのスタンダード、その上級のデラックス、スポーツのS、最上級のカスタムとグレード的に充実していたと同時に、77はヘッドライトが角形、99は丸形と性格の違いを「顔」で表現していた。

ホンダ1300は、当時の日本市場における1300ccクラスの人気車だった、日産ブルーバードやトヨペット・コロナのライバルとなることを目指して投入されたものの、基本的にはホンダの熱心なファンの支持を得ただけで、マイナー車の域を出ることはなかった。

とはいえ、その高出力エンジンがもたらした動力性能は圧倒的であり、「速いセダン」としての評価はそれなりに獲得できた。

しかし、問題が無いわけではなかった。

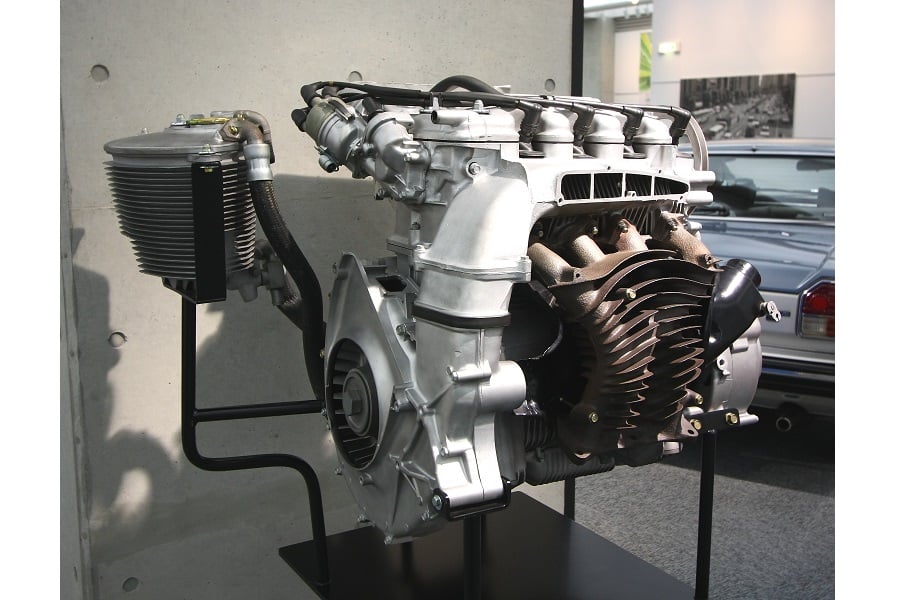

軽量さが持ち味のはずだった空冷エンジンは、DDACの複雑な構造が災いしてその整備重量は180kgと重く、過大なフロント荷重はハンドリングには悪影響しか及ぼさなかった。

そもそもDDAC自体、基本的な冷却性能不足は深刻であり、冬場はともかく夏場は常にオーバーヒートの危険を抱えていた。クルマにとって良いことばかりのはずだったDDACながら、実際には問題の温床以外の何物でもなかったのである。

ホンダ1300は、発売直後から晒(さら)されることとなった市場からの深刻なクレームに対応するため、発売半年後にはエンジンの最高出力を抑え、サスペンションのセッティングを改めるなど、マイナーチェンジ扱いとは異なる仕様変更が実施された。