「CO2運搬船」実用化へ秒読み? 空に返すな、地中に埋めろ! 温暖化対策の切り札となるか? 海運業界、新たな収益源を掴めるか

CCS、CCUS技術の解説

CCSの活用は、2023年12月に公表されたCOP28合意文書にも脱炭素化の方策として盛り込まれている。

日本では、2021年に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」で、2050年カーボンニュートラル実現のための方策としてCCSが挙げられた。世界では欧米を中心にCCSの事業化が進んでいたが、近年アジアでもその動きが加速している。

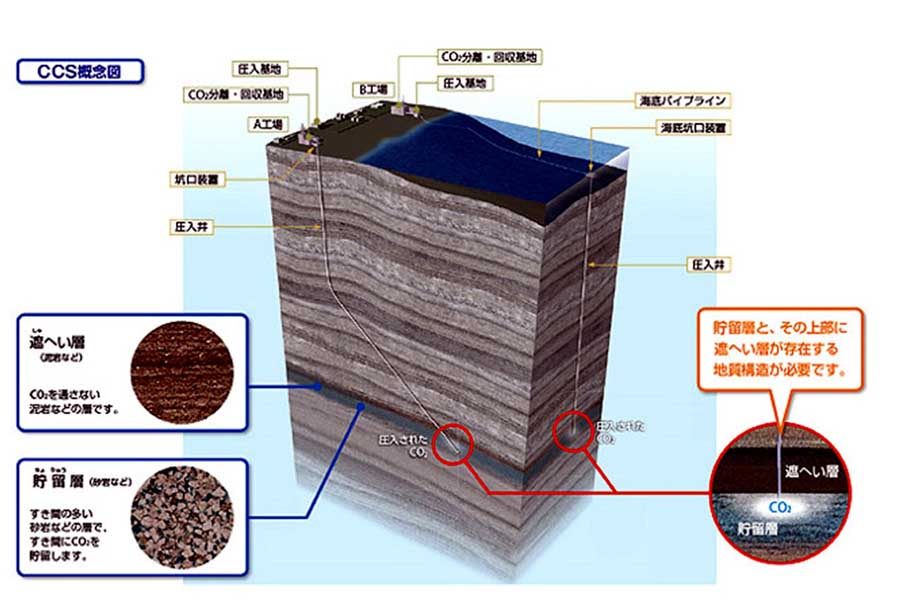

CCSは、石炭や石油などの化石燃料を使用して発生するCO2を回収し、大気に放出せずに地中深くへ貯留する技術だ。

一方、CCUSは回収したCO2を有効に利用する技術で、例えば米国ではCO2を古い油田に注入し、原油を圧力で押し出しながらCO2を地中に貯留する方法が採用されている。

CO2排出量削減は、地球温暖化対策の最重要課題のひとつだ。しかし、排出する発電機や工場と貯留施設、利用施設は離れた場所にあることが多い。これらを効率的に結ぶ手段としてCO2運搬船が求められている。

その設計は、LPGやLNG運搬船に似ている。CO2を液化すれば体積は気体の500分の1になるため、液化して運ぶ方が効率的だ。しかし、液化CO2は大気圧では存在しない。最低でも0.518MPa(5.28kg/平方センチメートル)の圧力が必要だ。この圧力以下では、CO2は固体(ドライアイス)と気体に分かれてしまう。

そのため、カーゴタンク内の温度は-55度から-20度、圧力は1.0MPaから2.0MPaに保つ必要がある。この圧力設定は、オペレーション中にドライアイスが生成されるのを防ぐためだ。

2023年、液化CO2の大量輸送に向けた実証試験船「えくすくぅる」が建造された。この船はCO2の液化・貯蔵・荷役、輸送のプロセスを実験しており、基地間の温度や圧力を変えて最適な輸送条件を特定するための実証試験を行っている。現在、京都府舞鶴市と北海道苫小牧市の間で繰り返し輸送を行い、陸上基地の荷役設備や貯蔵用タンクの機能も評価している。