「日産バッシング」は異常である――昭和の大作家が警告した「独裁者なき全体主義」と日本社会を覆う“正義中毒”

ホンダと日産の統合話が報じられるや否や、世論は日産への激しいバッシングへと傾いた。「身売り」「矜持を失った」といった感情的批判が飛び交い、冷静な議論はかき消された。この現象は、開高健が指摘した「独裁者なき全体主義」の体現ではないか。モビリティ業界の未来を左右する重大な局面において、いま求められるのは「正義中毒」からの脱却と本質を見極める視点である。

集団心理と「正義中毒」のメカニズム

2024年に浮上したホンダと日産の統合話は、モビリティ業界にとって極めて重要な局面を迎えている。両社は日本を代表する自動車メーカーであり、それぞれ独自の技術と市場戦略を築いてきた。しかし、統合の話が報じられると、日産に対して「身売り」「ホンダに頼るしかない」といったネガティブな論調が一気に広がった。

興味深いのは、このバッシングが単なる経済的合理性を超えて、感情的かつ道徳的な批判へと変質していったことだ。

「経営の失敗」

「ゴーン事件のツケ」

「日本企業としての矜持を失った」

といった声が飛び交い、日産がまるで「罪人」であるかのように扱われ、社会的に「裁く」流れへと発展していった。まさに開高健が指摘した「モラリストのような顔をしてぶったたく」現象そのものだ。

なぜ日本社会では、このような一斉攻撃が起こるのか。その背景には、集団心理と「正義中毒」ともいえる心理的メカニズムが存在している。

日本社会は調和を重んじる文化を基盤にしており、異端を排除することで秩序を保とうとする傾向がある。特定の企業や人物が「叩いてもよい存在」として認定されると、人々はそれに同調することで、自己の正当性と集団への帰属意識を強めていく。

特にSNSが普及した現代では、感情的な反応が瞬時に拡散され、冷静な分析よりも「正義感」に基づく攻撃が支持を集めやすい。日産バッシングも、事実確認や経済的合理性を無視し、「正義の側」に立つことで得られる快感が優先された結果だ。

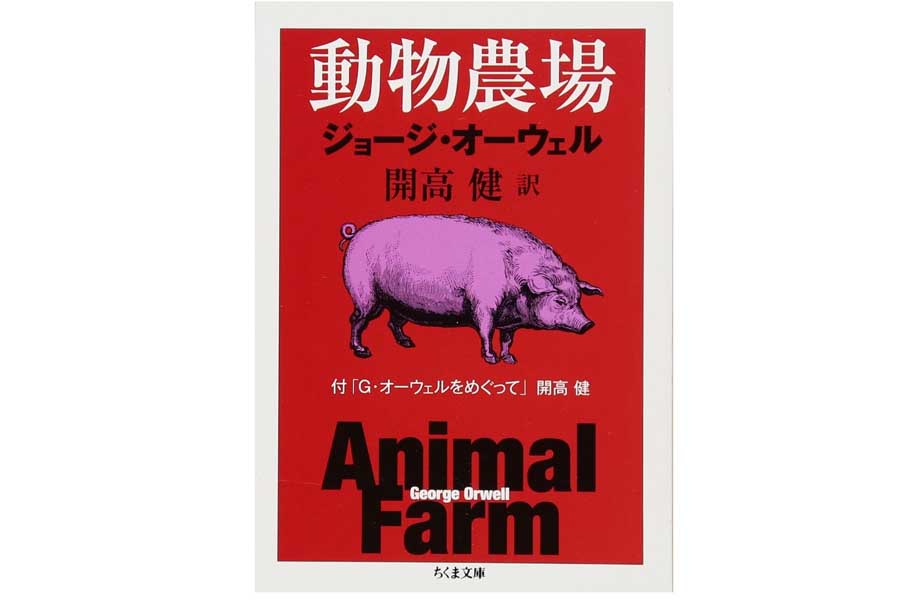

もうひとつの重要な要素は、集団における「排除の論理」である。誰かを叩く側に回ることで、自分が標的にされるリスクを回避しようとする心理が働く。この構造は、オーウェルの『動物農場』における「粛清」の描写と驚くほど一致している。