日産がプラグインハイブリッド車「自社開発」に踏み切ったワケ e-POWERとの親和性に勝機はあるのか?【リレー連載】ハイブリッド・ア・ゴーゴー!(9)

- キーワード :

- 自動車, 日産自動車, PHV, ハイブリッド・ア・ゴーゴー!

日産自動車は、2020年代後半を見据えてPHVの自社開発を進めている。ハイブリッド技術「e-POWER」との親和性を生かし、需要の増加が見込まれるPHV市場に対応していく方針だ。2024年上半期には、EVの販売比率が65%に対し、PHVは35%に拡大する見通しだ。特に中国市場では、BYDの新技術が注目されているため、日産は航続距離や燃費性能で差別化を図る必要がある。

e-POWERとPHVの親和性

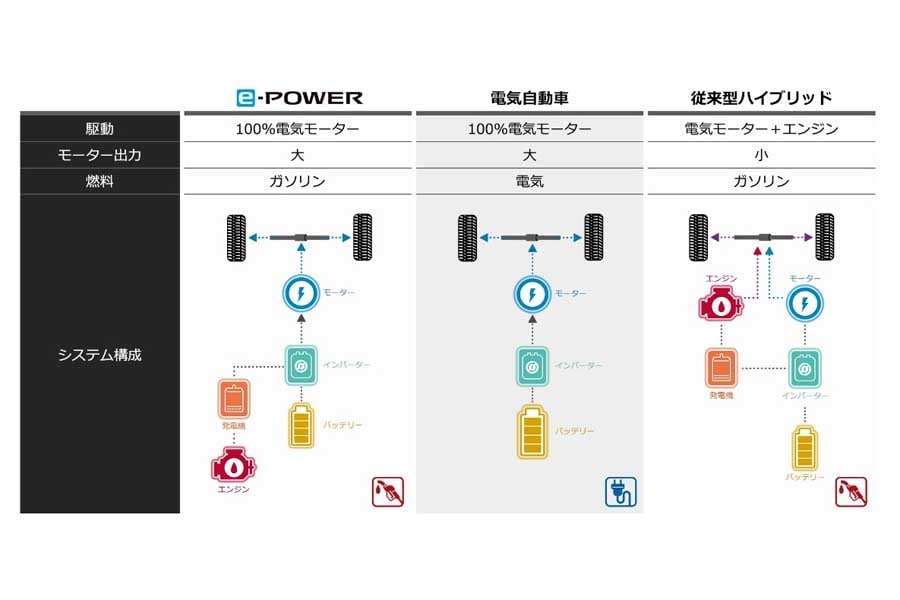

日産がPHVの自社開発を選んだ背景には、ハイブリッド技術「e-POWER」とPHVの親和性がある。e-POWERは、エンジンを発電専用とし、電気モーターによる駆動力のみで車両を走行させるのが特長だ。これに対して、トヨタなどのハイブリッド車はエンジンと電気モーターのいずれか、または両方を作動させて走行するため、両者には大きな違いがある。

e-POWERは、バッテリーが減るとエンジンが自動的に作動して発電するため、外部充電は不要だ。蓄電された電力でモーターが作動し、モーターのみで走行するので、EVに近い走行感覚が得られる。

一方PHVはエンジンと電動モーターの組み合わせとなるが、バッテリーを外部電源から充電する必要がある。PHVにはふたつの走行モードがあり、バッテリーのみで走行する電動モードでは、充電が減るとエンジンが自動的に作動して蓄電する。ハイブリッドモードでは、ガソリンやディーゼルのエンジンで走行しながら、バッテリーにも充電が可能だ。

以上から、PHVとe-POWER EVの共通点として、いずれもエンジンをバッテリー充電に使用していることが挙げられる。ほかにも、エンジン車よりも燃費効率に優れており、EVよりも航続距離が長くなるといったメリットも共通している。