東京から160km! 伊豆諸島「新島」はなぜ“ナンパ島”と呼ばれたのか

東京から約160km離れた伊豆諸島の新島は、昭和40年代から10万人を超える若者が夏季に押し寄せた「ナンパ島」として知られる。高度成長期の経済環境や情報希少性、家族・社会の寛容な価値観が背景にあり、現代とは大きく異なる若者文化を形成していた。こうした歴史は、変化する経済・社会構造の中での地域活性化の示唆を含んでいる。

若者文化を育んだ新島の軌跡

新島が夏になると若者が集まる島となった歴史は古く、昭和40年代から始まったとされる。発端は定かでないが、広い砂浜にサーファーが集まり、女性誌や若者向け雑誌で紹介されたことで若者がさらに増えた。

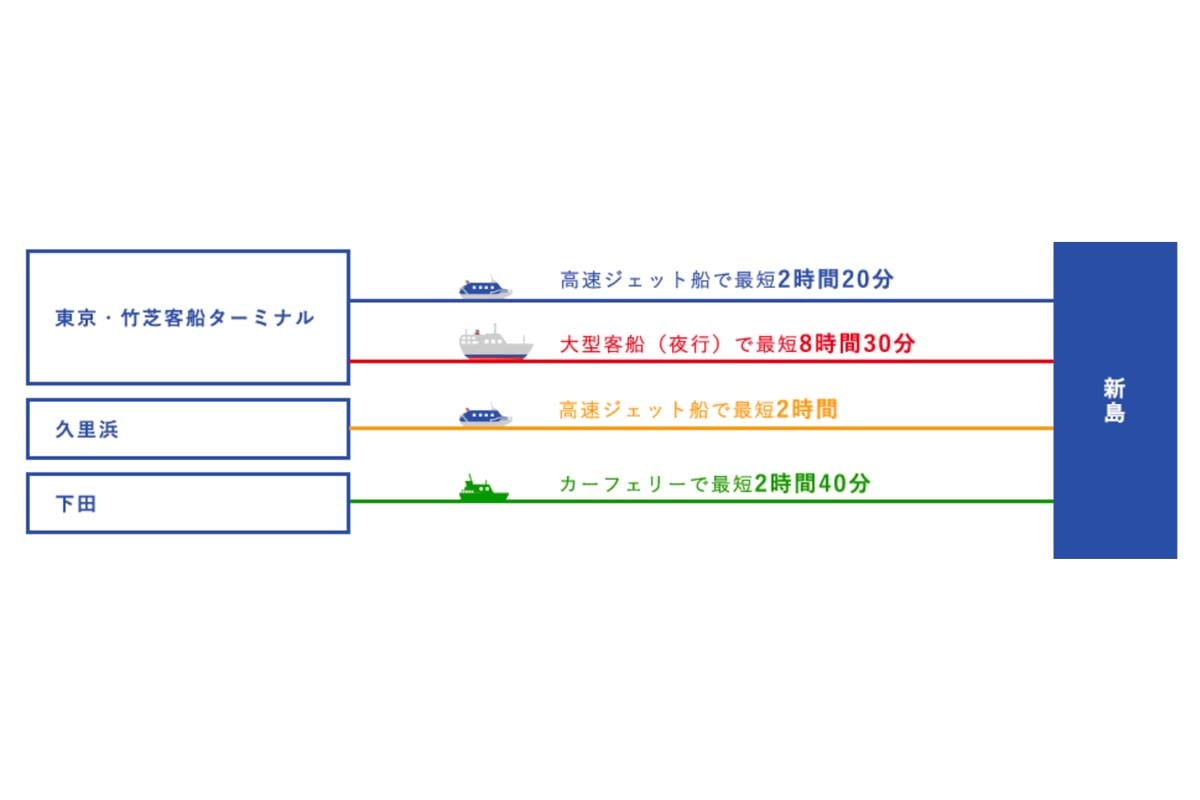

新島の繁栄は清里と並び、バブル景気期のものと誤解されがちだが、実際は長期間にわたって続いていた。竹芝桟橋(東京都港区)を8時30分(ジェット船)、23時(大型客船)に出港する東海汽船の船に乗れば、ひと晩で新島に到着する(7月19日~8月24日)。当時は高校生でも努力してお金を貯めれば行ける、いわば“夢の島”だった。

当時の若者にとっての夢は出会いだった。今ではやや懐かしい価値観かもしれないが、繁栄期の新島は

「ナンパ島」

とも呼ばれた。若い男女が恋人探しのために友人と連れ立って訪れる場所だったのだ。

男女が積極的に恋人を求めて行動するスタイルはバブル期にピークを迎えたが、新島はその10年以上前から、恋人を求める若者の聖地だった。