「京急蒲タコハイ駅」看板撤去騒動、悪いのはどう見ても「京急」「サントリー」側だ! その理由を冷静に分析する

駅名広告の公共性

国交省の指針を踏まえれば、京急の“駅ジャック”は明らかに行き過ぎだといわざるを得ない。アルコール飲料とのコラボレーションによる露骨な演出は、公共空間の品位を著しく損なうものだからだ。

しかも、この問題は酒類業界の自主基準にも抵触している可能性がある。酒類の広告審査委員会が定める「酒類の広告に関する自主基準」では、

・過度の飲酒につながる表現

・危険な場所での不適切な状況での飲酒を誘発する表現

を用いてはならないとしている。

駅名を用いた広告が、こうした自主基準に逸脱しているかどうかは議論があるだろうが、常日頃から

・飲酒による事故

・泥酔者による暴力

などの危険にさらされている鉄道駅が、飲酒を推奨することは戒められるべきだろう。

また、今回の問題に通底するのが、全国の公共施設で広がりつつあるネーミングライツだ。近年、自治体の財源確保策として、公共施設の命名権を企業に売却するケースが増えている。この効果について、関西大学の水野由多加教授の論文「ネーミングライツ(命名権)についての断章」(関西大学『社会学部紀要』第49巻第1号)は、次のように指摘している。

「ネーミングライツにおいては、売買の対象となる施設の社会的認知の高さなどから、『大衆社会の耳目を惹き付ける機会』そのものに経済的価値が見出される。しかし、はたしてそれを単なる経済取引として割り切っていいものだろうか」

さらに、この論文では企業名への変更が「住民の記憶」を侵食しかねないことも指摘し「多くの人々の共同性のある想念」を

「広告価値」

に転化することの是非が問いかけられている。この指摘は、まさに京急蒲田駅の「タコハイ」問題の本質を突いている。

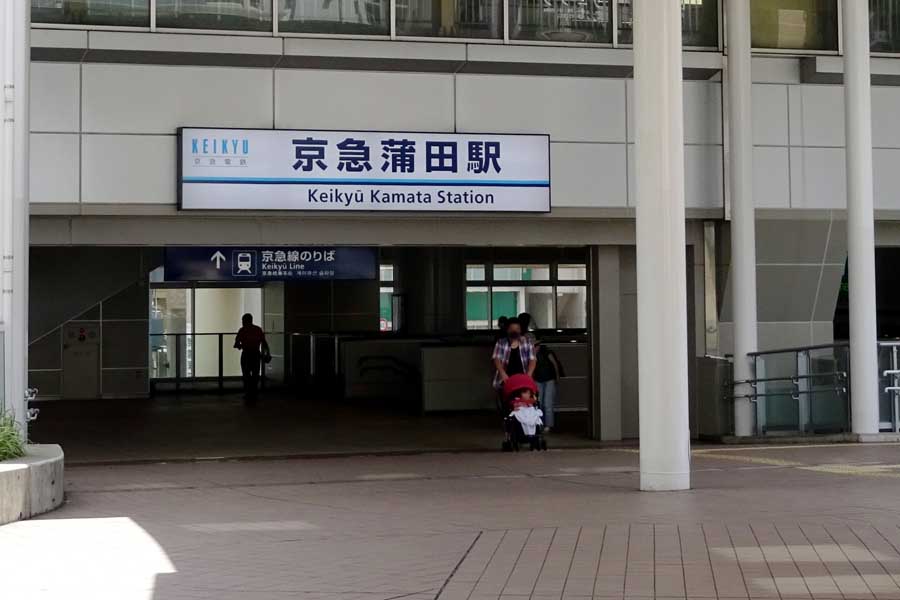

京急蒲田駅は、単なる交通インフラではない。長年、地域住民に親しまれ、まちの記憶や物語を紡いできた、

「かけがえのない共有財産」

なのだ。たとえ一時のこととはいえ、その駅名を、一企業の商品名に置き換えてしまうことは、住民の思い出を踏みにじり、まちの歴史をゆがめてしまう暴挙と言わざるを得ない。筆者は酒飲みの聖地・蒲田というイメージは否定しない。だが、それはあくまで蒲田の一面に過ぎず、

「まちの全てを表すもの」

ではない。現在の蒲田は、新たな顔を見せ始めているのだ。