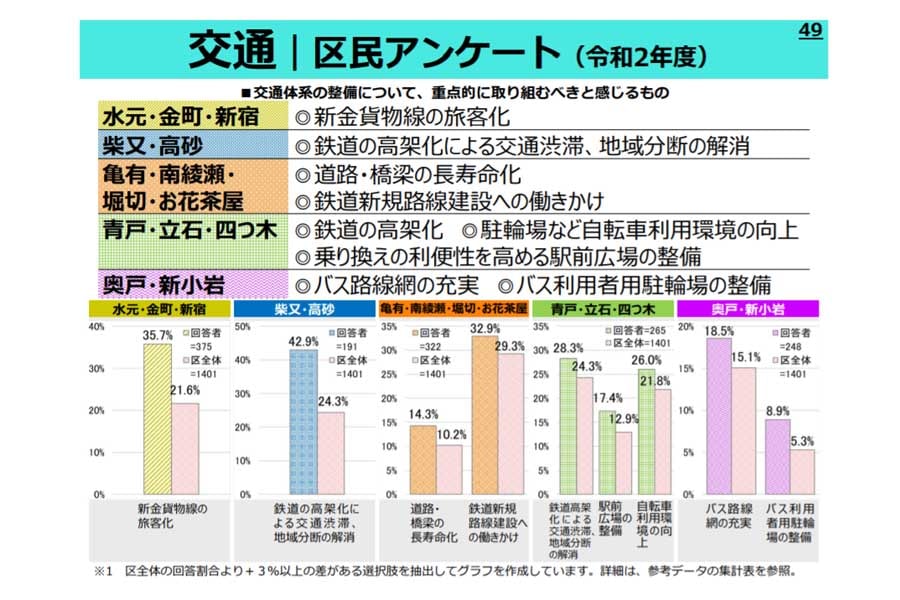

苦境のJR東日本に副収入? 葛飾区の「貨物線」にいま注目が集まる理由

別の貨物線にも接続し「東京駅発」も

一部報道によれば、前述のマスタープラン最終年度の2030年度には電車を部分開業し、7~10駅を新設。次世代型路面電車(LRT)の採用で低コスト化、新小岩~金町間を約20分で連絡し、平均10分間隔で1日80本程度を運行。1日の利用客は約4万人、整備費用は200~250億円と区はそろばんをはじいているという。

だが課題も多く、大幹線道路・水戸街道(国道6号線)にかかる踏切の「開かずの踏切」化が最大の懸念材料だ。

現状は貨物列車が1日数本程度だが、ここに1日往復80本規模のLRTが通れば大渋滞は必至で、立体交差化となれば莫大(ばくだい)な建設費が必要になる。ただしこの箇所では水戸街道の拡幅・立体交差工事が進行中で、うまく連携すれば問題解決は夢ではない。

加えてそもそも採算性を懸念する声もあるが、新金線の旅客化を葛飾区だけで自己完結するのではなく、似た構想を描く近隣の江東区と連携、JR総武線亀戸駅から臨海部へと南下する貨物専用の小名木川線(越中島支線)と新金線を接続して旅客列車を走らせる発想である。

しかも小名木川線はちょうどいい具合に臨海部で京葉線と接続しており、そのまま東京駅に向かうことも理論上は可能だ。細かな技術的課題はあるが、例えばLRTが京葉線に乗り入れ東京駅発着、という予想図もまんざら絵空事ではない。もちろん利便性は格段にアップし、利用客も急増する。

「環七地下鉄」が伏兵

だが思わぬ伏兵も。

競合しそうな地下鉄構想がいくつか存在、その最右翼が「メトロセブン・エイトライナー」である。

同線は23区の辺縁部をほぼ1周する都道環状7号線の地下を通るという壮大なプランで、地下鉄半蔵門線・有楽町線の葛飾区方面への延伸計画も気になる。ただし3路線の建設費は数千億円~1兆円規模と莫大で、コロナ禍対策で財政逼迫(ひっぱく)の国や都が満額回答するかは不透明。

レガシーを有効活用した旅客鉄道の開業は、1から新線を建設するよりも手間・暇・コストがかからず、CO2排出量もけた違いに少なくて済む。

電車自体がそもそもSDGs的なモビリティであり、

「大都市圏の既存路線をリニューアルして有効利用」

というノウハウ・パッケージで世界市場に売り込みをかける――というアプローチも極めて有望との声も少なくない。