ローカル線の奇跡? 「通過特急」で稼ぐ黒字鉄道――30年目の“曲がり角”を考える

兵庫・岡山・鳥取を結ぶ第三セクター鉄道、智頭急行は開業30年を超え、特急車両のリース料を含む営業収益27億円で黒字を維持する。過疎地沿線の小駅でも創意工夫による増収策を模索し、中長期の輸送人員減少への対応が今後の焦点となる。

沿線小駅での特急増収策

智頭急行は線内を通過する特急列車による収入が大部分を占めるが、普通列車しか停車しない沿線の小さな駅でも経営努力を続けている。

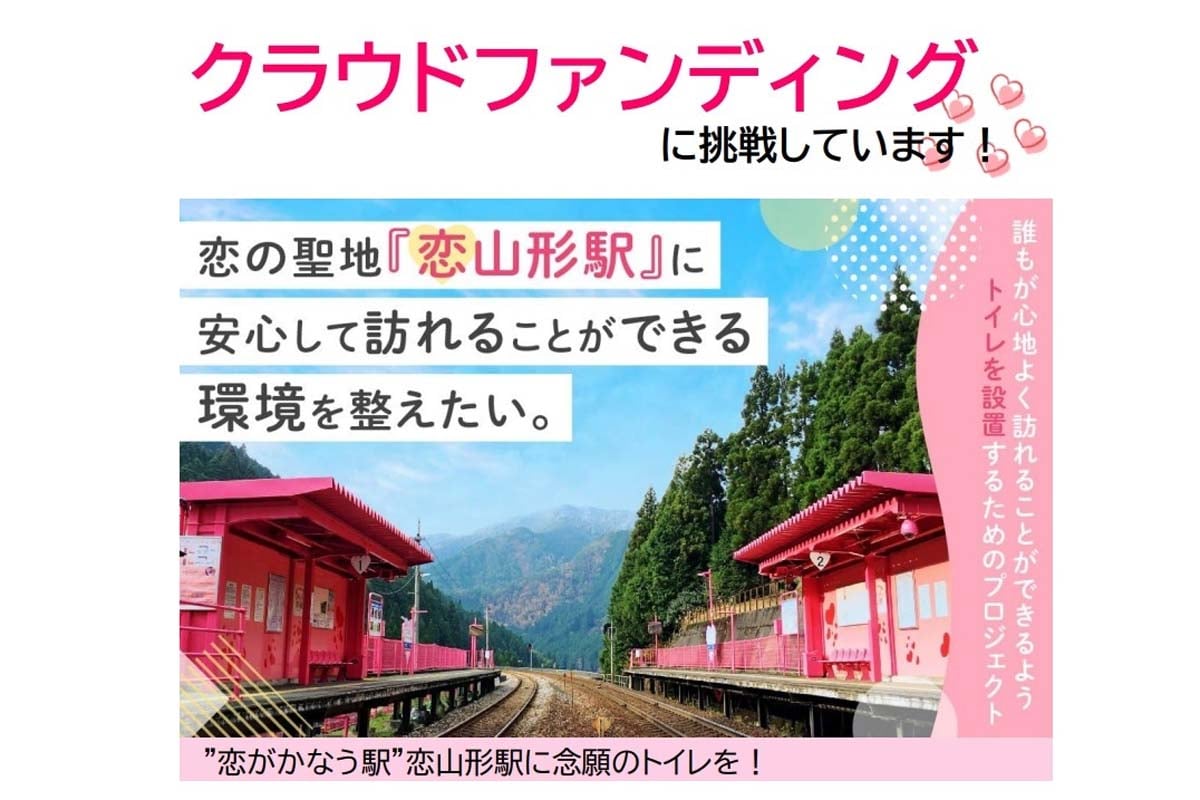

代表例が2013(平成25)年に駅全体をピンク色で装飾した恋山形駅だ。1日の乗客は10人に満たない無人駅で、待合室やトイレも設置されていない。駅名は「来い山形へ」をもじったもので、ピンクの装飾が話題を呼び、全国的に知られるようになった。2025年10月10日にはクラウドファンディングを開始し、集まった資金はトイレの設置に充てられる予定だ。

同じく沿線にある無人駅、宮本武蔵駅も一風変わった駅名として知られる。宮本武蔵の生誕地は諸説あるが、歴史上の人物のフルネームを駅名にした例は珍しい。ただし、コンテンツやイベントで「宮本武蔵」を積極的に活用している印象はまだ薄い。

沿線の西粟倉村は近年、林業を軸に地域資源を活用した施策で移住者や起業家を誘致し、村おこしの成功例として全国的に知られる。村と智頭急行は現在、駅のネーミングライツなどで協力しており、今後さらに両者の相乗効果を活かした施策の展開に余地がある。

こうした小さな駅での取り組みは、ドル箱の特急列車収入からすれば微々たるものかもしれない。しかし、資金的な余力があるうちに、沿線全体で様々な増収策を展開することに期待できる。