ローカル線の奇跡? 「通過特急」で稼ぐ黒字鉄道――30年目の“曲がり角”を考える

兵庫・岡山・鳥取を結ぶ第三セクター鉄道、智頭急行は開業30年を超え、特急車両のリース料を含む営業収益27億円で黒字を維持する。過疎地沿線の小駅でも創意工夫による増収策を模索し、中長期の輸送人員減少への対応が今後の焦点となる。

車両更新と輸送人員減少の課題

第三セクター鉄道の優等生とされてきた智頭急行にも、今後の経営環境には懸念材料がある。

売上の約半分を占める「車両のリース料」は、開業以来走り続けてきた特急車両の車歴が30年を超えたことにより、今後影響を受ける可能性がある。智頭急行は2024年6月の株主総会で、5年後をめどに新型車両を導入すると発表した。その際、乗車率が平均40%程度であることから、現在の5両編成を短い編成に見直す方針も示しており、リース料収入に変動が生じる見込みだ。

また、比較的新しい路線ではあるものの、線路設備も車両同様に老朽化が進んでおり、更新が課題となる。

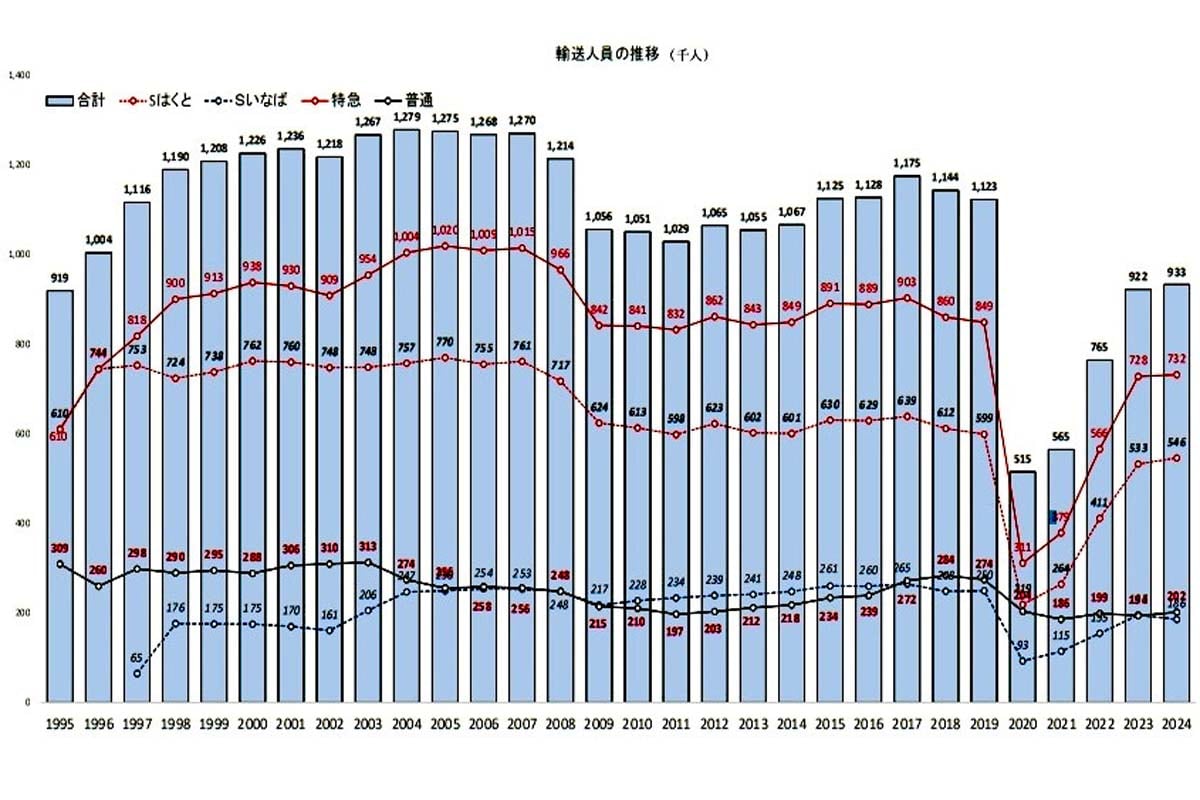

さらに、特急の輸送人員は中長期的に減少傾向にある。開業以来増加を続けていた輸送人員は、2004(平成16)年の102万7000人をピークに減少し、2010年のコロナ禍で一時31万1000人に落ち込んだ。その後回復したものの、2024年は73万2000人でコロナ禍前の水準には戻っていない。

減少の背景には少子高齢化や沿線地域の人口減、経済の低迷などがある。智頭急行も他の鉄道事業者と同様に、中長期的には増収策の検討が必要である。