ルート案内だけじゃもう古い! いま問われる「カーナビ」の在り方、発想の転換が求められるこれだけの理由

車載機器として定着したカーナビだが、その可能性は十分尽くされているとはいいがたい。ここでは、カーナビの今後の可能性について考えていくことにしたい。

旅行で役立つカーナビ

夏の旅行シーズンを迎え、知らない土地・なじみのない場所に行くときなど、頼りになるのがカーナビゲーションシステム(カーナビ)だろう。

車載機器としてすっかり定着した感のあるカーナビだが、まだその可能性は十分尽くされているとはいいがたい。ここでは、道路交通の動向も見すえながら、カーナビが持つ

「今後の可能性」

について考えていくことにしたい。

車載型の普及伸びず

カーナビは1990(平成2)年に市場に登場して以来、社会的に利用されるようになって30年以上になる。これはパソコンや携帯電話よりも早い動きで、実は日常のなかで長く使われて来た技術であるともいえる。

しかしながら、カーナビの利用が現在それだけ広がっているかといえば、データを見る限り不確かである。民間調査最大規模の全国消費者調査として、

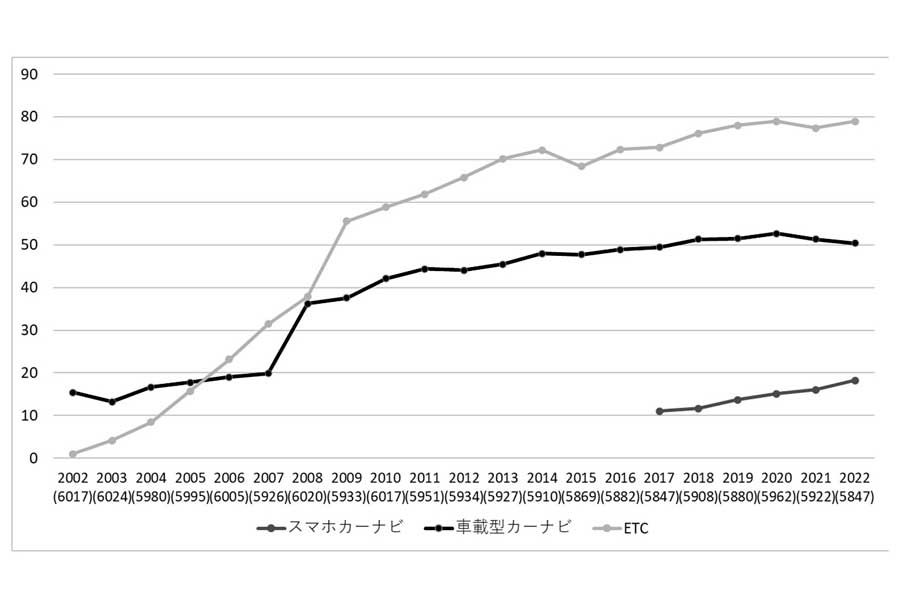

長年にわたる蓄積のあるJNNデータバンクのデータによれば、自動車がある世帯に属する人のなかで、車載型のカーナビがあると答えている人の割合は、ここ10年近く

「50%程度」

にとどまっている。

ただしこの数字は、自動車のある世帯の機器保有率そのものではなく、10代を含む個人を単位に調査しているものなので、割合自体は自動車の所有者に限定して調査したものよりは低くなっている可能性はある。

ここで特に注目されるのは、カーナビ普及の伸びが鈍いことで、スマートフォン連携型の機器(スマホカーナビ)による最近5年間の動向を加えても、大きな増加は見られず、現在の保有率が8割に迫るなど、堅調に普及を伸ばしている自動料金収受システム(ETC)とは対照的である。