EVとエンジン車のシェアは「数年」で逆転する? 過去の経済理論に見る業界の破壊的変化、EV普及は単なる「技術移行」ではない

中国EV御三家の代表が「中国のEVシェアは2025年までに80%を超える」と発言した。自動車業界に起きつつある変化を文明史的な視点から眺めてみると、その発言が大げさではないことがわかる。

技術学習効果という人類最強の力

テスラや中国勢が巻き起こしつつある電気自動車(EV)転換をマクロ現象として見ると、文明史的な破壊的変化が見て取れる。

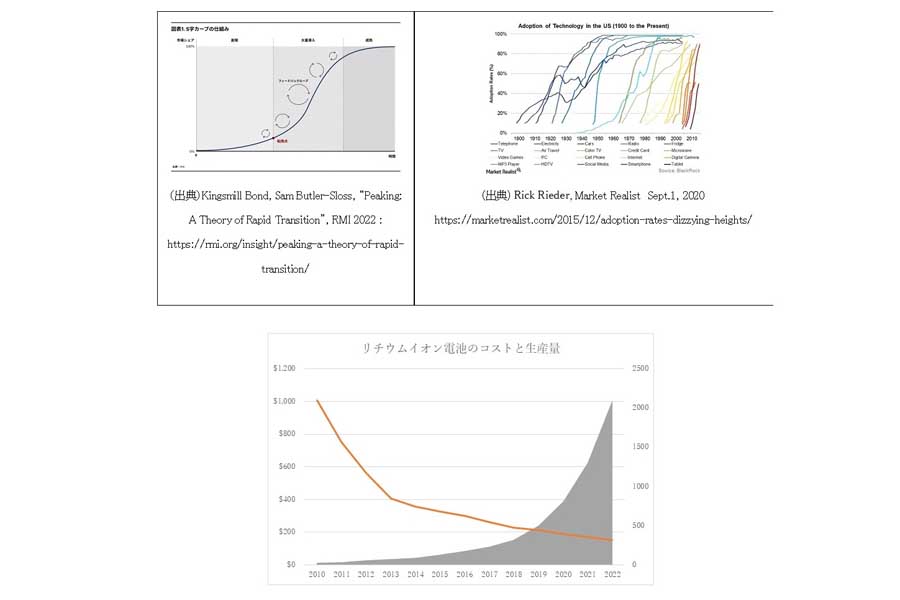

近代の分散型テクノロジーの多くは、登場から普及までS字型の普及を描くことが経験則的に知られている。

その背景にある原動力は、

「技術学習効果」

である。

技術が普及すればするほど性能向上とコスト低下が進み、ますます普及してゆくというもので、コンピューター分野では2年で2倍の集積度を唱えた「ムーアの法則」、太陽光分野では累積生産量が2倍で20%のコストダウンを唱えた「スワンソンの法則」が知られる。

EVの心臓部であるリチウムイオン電池もこの技術学習効果に沿って、過去30年間におよそ30分の1、この10年間に4分の1とコストが低下し、これに反比例して急速に普及拡大している様子を観察できる(図)。