大坂はなぜ「天下の台所」と呼ばれたのか? 水運で繁栄した美しき水の都をひも解く【連載】江戸モビリティーズのまなざし(6)

- キーワード :

- 運輸, 物流, 江戸時代, 江戸モビリティーズのまなざし, モビリティ史

市中の四方に巡らせた水路「堀川」

「水の都」大坂の特徴は、人口的に開削した水路「堀川」にも見られる。

水路は市中の四方に巡っていた。大型船で届いた荷物を小舟に積み替え、堀川を通じて大坂各地にフィーダー輸送するのだ。「浜」と呼ばれる小舟の発着場が至る所にあり、堀川沿いに多くの商業地ができた。

中でも土佐堀川、東横堀川、西横堀川、長堀川は有名だ。この四つに囲まれたエリアが船場(せんば)だ。現在は御堂筋や堺筋が南北を貫き、金融機関や上場企業がひしめいている。

江戸時代も商業が発展したエリアで、三井・鴻池など多くの豪商が軒を連ねていた。今も昔も、船場は経済の中心地だ。

東・西の横堀川を開削し、船場の原型を築いたのも秀吉だ。つまり秀吉は16世紀末、すでに現在まで続く大坂の都市構想を描いていたことになる。彼が今もって府民に愛されているのも、納得できよう。

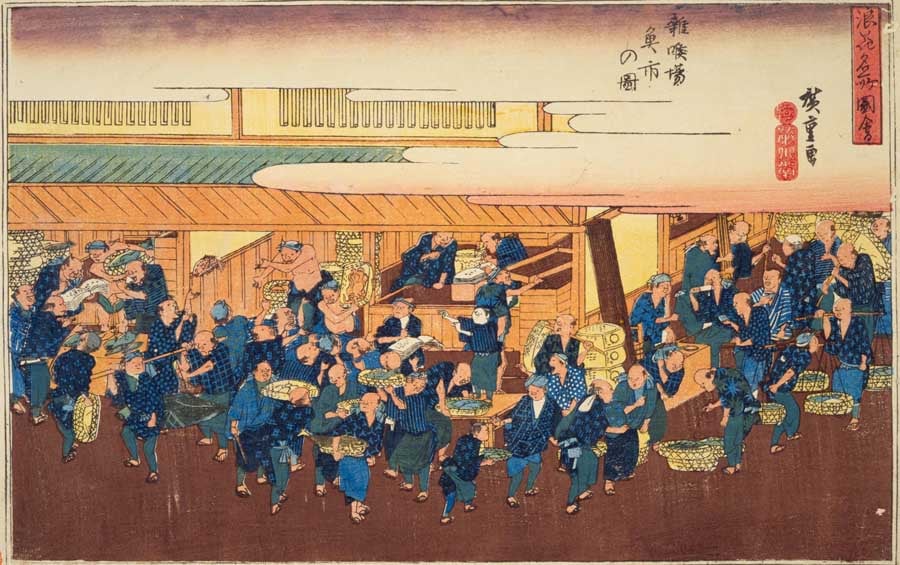

また、堀川によって雑喉場(ざこば)魚市も繁栄した。鮮魚を扱う市場で、西船場の堀川沿いにあった。現在の西区京町堀3丁目の辺りだ。海の玄関口である安治川の河口に近く、毎朝、取れたばかりの魚を堀川を通って運んでくる。鮮度が高いので人気があった。

元禄半ばに大商業地に成長

雑喉場は最初から西船場にあったわけではない。天正年間の初期(1570年代)には天満の鳴尾町(現在の北区天神橋1~6丁目)にあったが、秀吉が大坂城を築く1583(天正11)年、城下整備に伴い船場に移転。

その後、大坂の陣を挟んで何度か各地を転々とし、安治川の開削とほぼ同じ頃、生魚商らが河口近くの西船場に集住した。1682(天和2)年頃だった。

東隣の船場には豪商たちが住み、魚市のお得意さんだった。やがて問屋や仲買人らの漁業関係者も集まり始め、元禄の半ばには大きな商業地に成長していく。大坂の陣という大乱からの復興と、利便性を求めて移転を繰り返すあたりに、たくましい商魂が見てとれる。

このほか、干し魚市や材木市なども堀川沿いにあった。いずれも水運を利用した大規模な市場だったが、長堀川にある材木市は大坂の陣からの復興期、とりわけ重要だった。戦火で焼かれた家屋を再建するのに、材木はいくらでも必要だったからだ。

材木は土佐(高知県)で伐採し運んだものが多く、近くに「松平土佐守」(まつだいらとさのかみ/土佐藩主の山内家)の蔵屋敷があったことでも知られている。

『大坂古地図むかし案内』で、著者の本渡章氏は「水の都・大坂の原風景は、市中を縦横に流れる江戸時代の堀川」としており、「そこには大坂の懐かしいイメージが凝縮されている」という。

今は道頓堀川などの一部を除き埋め立てられ、当時の面影はない。

注)江戸時代の地名は一般的に「大坂」(土へんの坂)だ。江戸時代後期、土へんは「土に還る」、つまり死を意味して縁起が悪いからと、こざとへんの阪を使い「大阪」と表記されることが増え、明治維新後に正式に「大阪府」が成立(『47都道府県・地名由来百科』谷川彰英/丸善出版)。

●参考文献

・大坂古地図むかし案内(創元社)

・広重の三都めぐり 京・大坂・江戸・近江(人文社)

・水都大阪繁盛記(ブレーンセンター)

・歴史人2021.2月号「古地図と現代地図で歩く江戸・京都・大阪」(ABCアーク)